関門勢と組織営業【下】~在京の地場系取引員にも浸透

2025-02-28

関門商品取引所を舞台に勃興し、その後大挙して東京はじめ全国各地に進出していった関門勢は、当初蔑視と苦難に喘いだものの最終的には取引員業界の覇権を奪取するに至った。関門勢は協栄物産から始まった組織営業を武器に急成長を遂げたが、当初素人扱いして嘲笑していた各地の地場系取引員もこれを無視できなくなり、ついには組織営業を自社に取り入れる動きが進んだ。関門勢の大移動は昭和30年代から始まり、40年代に入ると業績的に栄華を極めたが、50年代になると商品業界に国際化の波が押し寄せ、その上で地場系、関門勢ともに象徴的な事件が起こった。

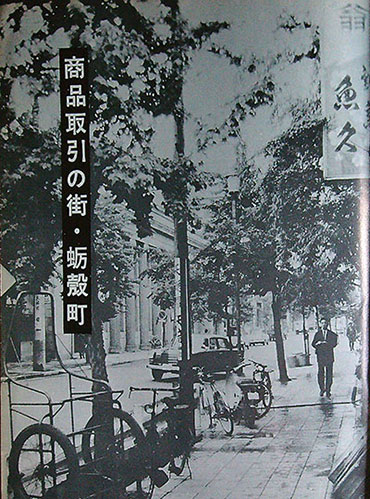

蛎殻町に押し寄せた関門勢の荒波

昭和40年代、東京に進出してきた関門勢は、当然東京でも組織営業を展開した。だが当初在京の地場系取引員はこうした関門勢に対し「素人に何ができるんだ」と鼻で笑っていた模様だ。というのも地場系取引員は商品相場に対しある種の誇りを持っており、これを高尚なものだと捉えていた節がある。このため相場を金儲けの手段として営業に勤しむ関門勢を下に見ていたことは間違いない。「田舎の素人集団に相場業で自分たちが負けるわけがない」という地場系取引員の意識が、関門勢進出の余地を生んだことも事実だっただろう。

当時の地場系取引員の世界は、梶山季之の小説「赤いダイヤ」が詳細に伝えている。物語で取り上げられた仕手戦はあくまで特殊な事態であったが、相場の中心はプロフェッショナルな世界でそれを遠巻きに眺める一般投資家という、相場に対する玄人主体の気概が在京の取引員には蔓延していた。

商品相場で損失が生じれば一文無しになるが、儲かれば人形町界隈の小料理屋で祝杯をあげ、向島に繰り出してドンちゃん騒ぎという、ある種の牧歌的な空気を孕んだ商品相場が当時の東京にはあった。

存在感増すも業界中枢に入り込めず

関門勢の攻勢に対し地場系取引員の代表格であったカネツ商事や明治物産などは関門型の組織営業を自社なりに取り入れ、地方でも名古屋では岡地がコミッションセールスの代表格として君臨しながらも組織営業部隊のセクションを作っていた。大阪の岡藤商事も東京支社において協栄系の「小松軍団」と呼ばれた営業部隊をスカウトし、積極的に組織営業へ打って出た。つまり地場系取引員の中でも関門勢の組織営業に対し対抗策を講じた取引員があり、これらは商売上の実利としては極めて真っ当な判断といえた。というのも、組織営業への対策を講じず旧来型の経営を維持していた地場系取引員は、そのまま時代の流れとともに消えていったからである。

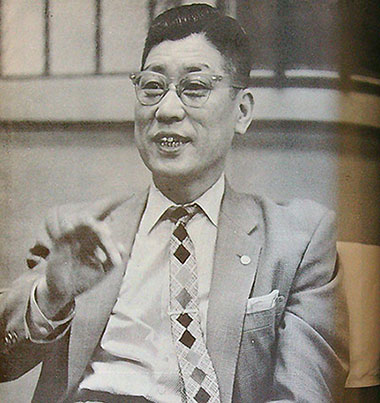

一方、組織営業により地場系を駆逐していった関門勢も、その勢いのまま業界内で足場を固めることはできなかった。というのも、当時の業界リーダーは明治物産の鈴木四郎氏、田山の山本博康氏、カネツ商事の清水正紀氏(右写真)といった地場系取引員のトップが名を連ね、破竹の勢いを誇った関門勢も取引所や取引員団体の会合においては末席を占めることすら叶わなかったからである。関門勢はその後も右肩上がりで業界内での取引シェアを伸ばしていったが、政(まつりごと)の舞台では長期に渡り地場系のリーダーを仰いでいかざるを得なかった。いかに関門系といえど、業界内の暗黙の序列には従うしかなく、そこには越えられない壁が厳然と聳えていたのであった。

ただ、そうした地場系取引員のリーダーであっても、取引所の理事会では末席に座るのが慣例で、上座には当業者が陣取っていた。主務省をトップに、取引所がその下に位置し、当業者、地場系取引員と続くヒエラルキーは、許可制という重しが利いている以上簡単に崩せるものではなかった。

清水正紀時代の到来、関門勢にも門戸開く

だが昭和50年代に入り、地場系取引員の世界で大きな出来事があった。それは1978年(昭和53)6月、商品業界のリーダーとして君臨した鈴木四郎氏の死であった。享年79、心不全だった。この時の経緯は、本紙の前発行所「経済ルック」で代表を務めた木原典氏が書き残しており、以下で引用する。

(引用開始)その当日の午前、記者(筆者注:木原氏のこと)は蛎殻町の裏道で東穀取の森川直司常務(当時)とばったり出くわした。森川氏は私を見止めると、息を切らしながら

「東穀の前理事長で、明治物産会長の鈴木四郎さんが、今日亡くなったと、おたくの社長に伝えておいて……そういえば分かるから」と、途絶え途絶えに伝えてきた。顔色は青白く、おそらく臨終に立ち会ってきたのだと思えた。

業界の新参者で事情がよく分からぬ私に、噛んで含めるように話すと、森川氏はそのまま取引所のほうに足早に去っていった。

全協演会長の座には、カネツ商事の清水正紀氏がすでに座っていた。しかし、「全協連」以前の時代のリーダーは、取引員でありながら東穀取理事長まで務めた山崎種二氏、そして鈴木氏だというのが衆目の一致するところだろう。山種すでに亡く、鈴木氏も他界したことで、取引員業界は名実ともに「清水正紀の時代」になった。東穀の隣のカネツ本社ビル三階の会長室は、多くの取引員経営者や団体関係者、業界マスコミの人間たちが頻繁に出入りし、いつも混雑していた。また、地方の業界人が上京すると、あたかもメッカ巡礼のように清水詣でをするのが慣例となっていた。

当時はそうとも気付かなかったが、いまにして思うと多くの関門系取引員の経営者にとっては、自分たちの権力基盤など無いに等しい東京市場で、清水正紀は自分たちと業界中央とをつなぐ、ほとんど唯一の命綱的存在だった。清水氏のほうも新参者の面倒を実によく見たので、一種の取り巻きのような存在も多かった。東京進出時に清水氏に何らかの世話になった関門系取引員のオーナーは枚挙に暇がない。戦前戦中の満州時代から戦後は兜町に帰り、その後蛎殻町で頭角を現した、どこまでも叩き上げの清水氏は、来る人を拒絶することがなかった。

その分け隔てのなさは特筆もので、相手の社会的地位の高低、年齢の老若、性別などにも関わりなく、きちんと応対する様子を何度も見せられてきた。(以上、引用終わり)

関門勢の中枢、高橋茂の経営破綻と最期

地場系中心に清水正紀時代が到来した頃、1979年(同54)関門勢にとって象徴的な事件が起こった。それは取引員会社である新東物産の違約発生(6月29日)、及び系列会社新東通商の自主休業(同日)で、これらの会社は前年からエース交易の外務員大量引き抜きを画策したことで、一連の動きは「渋谷戦争」と呼ばれ、何かと話題になっていた。取引員の破綻は特に珍しいことではなかったが、同件が注目されたのは高橋茂氏が経営する会社だったことによる。同氏は関門勢の中心人物といってよく、組織営業を導入した張本人とされているからである。

九州で野村系の証券会社から協栄物産にスカウトされた高橋氏だが、この時に欧米型のロールプレーイングのノウハウを持ち込んだようだ。これについては同じ関門勢である吉原系創業メンバーのひとりが「吉原の組織は、同じ時期に先行していた協栄のやり方を見て学んだ」と証言している。

当の高橋氏は新東破綻後、表舞台から姿を消し消息不明となった。突如訃報が巡ったのはそれから20年ほど経ってからである。自殺だったといわれている。

(Futures Tribune 2025年2月18日発行・第3342号掲載)

リンク

©2022 Keizai Express Corp.