関門勢と組織営業【上】~赤いダイヤで商品先物大衆化

2025-02-18

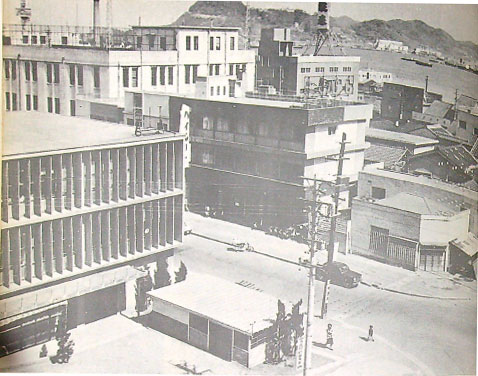

関門商品取引所建物(右上に関門港)

商品先物業界でいう「関門勢」とは、今はなき関門商品取引所の仲買人(現・商品先物取引業者)が大挙して営業拠点を東京に移し、「組織営業」という人海戦術で一気に市場の主役に躍り出た層を指す。小説「赤いダイヤ」に端を発した商品先物ブームで大衆化が進んだ中で昭和40年代はまさに関門勢が台頭した時代であり、その存在は後々まで商品先物業界に大きな影響を及ぼしたといえるだろう。商品取引所が東京と大阪に東西二極化した現状で、関門どころか九州に商品取引所があったことさえ半ば忘れ去られている今、関門勢と呼ばれた有力筋と組織営業の歴史を振り返ってみる。

赤いダイヤ目指し転向した証券マン、委託取次の日々

週刊文春のトップ屋だった梶山季之が小豆相場を舞台にした小説「赤いダイヤ」を世に出したのは1962年(昭和37)だった。翌年には映画化もされ、商品先物取引の大衆化が進む起爆剤となった。

物語の舞台は1954年(同29)6月から翌55年5月までの小豆相場であるが、現実ではこの当時、53年の株式暴落により証券業界から多くの営業マンが、戦後黎明期の商品先物業界に鞍替えした。

当時の証券マンは戦前の法令「取引所法」における株式の先物取引(当時は清算取引)に精通していたことで、商品先物への転向は容易であった。むしろGHQが出した証券三原則により証券先物が禁止されていたので、先物志向が強い証券マンにとっては渡りに船ともいえた。

とはいえ参入間もない転向業者が資金面で商品取引所の正規仲買人になることは難しく、大半は顧客からの委託注文を正規仲買人に取り次ぐ系列請負業者の形で営業するしかなかった。

これら多数の請負取次業者は主に西日本地区で活動していたが、これは主務省の目が届きにくいという事情が大きかったようだ。

また西日本地区は関西経済圏に属し、請負取次業者の大半は大阪穀物取引所を主戦場としたが、大穀取の大手仲買人はすでに福岡など西日本の主要都市に支店や出張所を広げていた。

このため請負取次業者は大穀取の中でも中小の仲買人系列に所属せざるを得ず、さらに大手仲買人との競合を余儀なくされるという苦しい展開を強いられた。このような背景が影響したのか、新興勢力から段々と秩序を欠いた営業姿勢が目立つようになり、徐々に大穀取では請負取次業者を持て余すようになる。さらに委託の取次先であった大穀取の中小仲買人が倒産するなどし、請負取次業者の多くが仕事をなくした。

一方でこれを機に独立を目指す業者も現れ、こうした層は1958年(同33)の秋頃から関門商品取引所の正規仲買人を目指した。当時関門商取は寂れ市場も閑古鳥が鳴いていたが、大穀取では既存の仲買人に事業規模で太刀打ちできなかったためだろう。それでも1年、2年と関門市場を土台とする営業を続けるうちに、元請負取次業者は少しずつ力をつけていった。そこで事業規模の拡大を目指し、次の舞台として東京に進出していった。大阪を飛び越えての東京進出には、異端児扱いされた大阪を忌避した以上に、東京への憧憬があったことは間違いないだろう。

関門勢の台頭、組織営業で委託者紛議が多発

昭和40年代は、関門勢が全国各地を席巻した時代といえる。それはゲルマン民族の移動というより単純な営業成果の上ではアレクサンダー大王の東方遠征に近いかもしれない。関門勢の大きな成功は人海戦術、いわゆる「組織営業」にあったとされる。

関門勢が台頭する以前、国内各地の主要市場では旧来地場型の「コミッションセールス」といわれる営業手法が主体であった。これは独立型の営業手法で今も一部で残っているが、営業マンは顧客の売買手数料の25%から35%ほどを会社から払い戻され、生計を立てるというものである。かつてアメリカや香港でもコミッションセールスは広く採用されており、業者にとっての利点は人件費が安く抑えられることで、さらに顧客とコミッション営業マンの利益方向が一致するため、顧客主義の営業が自然に実践されることにあった。

組織営業はある意味でコミッションセールスの対極に位置する形式で、大量採用した学卒者にひたすら飛び込みセールスを強いる手法であった。地場系の仲買人でもこうした組織営業スタイルをとっていた業者は1960年(同35)頃からあったとされているが、それらは小規模であり、かつ秩序を重んじる業者もあってか目立つことはなかった。

組織営業を商品先物業界に取り入れたのは協栄物産(廃業)の経営陣で、1960年代前半に流行していたマスプロダクション・マスセールというマーケティング手法の「マスセール」だけを採用した営業スタイルだった。加えてテレビコマーシャルも併用し、業績を飛躍的に向上させたのであった。業界的にコロンブスの卵でもあった組織営業は当然他の仲買人にも波及し、1963年(同38)以降一気に委託者紛議が増えた主な要因であった。

(Futures Tribune 2025年2月4日発行・第3339号掲載)

リンク

©2022 Keizai Express Corp.